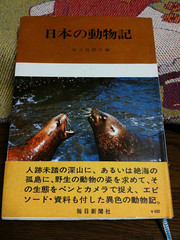

古書の日である10月4日、初めて「早稲田青空古本祭」に行ってきました。ちょっとお天気が悪かったので、お客さんが少なめでしたが、逆にゆっくり見て回ることができました。この「日本の動物記」はその時に買った1冊。文学に弱い私は、ついつい(数少ない)自然科学の本に目がいきます。

古書の日である10月4日、初めて「早稲田青空古本祭」に行ってきました。ちょっとお天気が悪かったので、お客さんが少なめでしたが、逆にゆっくり見て回ることができました。この「日本の動物記」はその時に買った1冊。文学に弱い私は、ついつい(数少ない)自然科学の本に目がいきます。

そして私には珍しく買ってすぐに読了。

毎日新聞の記者が、当時の日本に住む動物をルポしております。 帯には「その生態をペンとカメラで捉え」というところが泣かせます。まだ「ペン」で原稿を書いていた時代ですよ。1965年出版の本ですから、もう45年前のこと。なので、トキやニホンカワウソもまだ生きている時の話です。

紹介されているのは、アホウドリ・イタチ・イノシシ・鵜・ウグイ・ウミガメ...あ、そうか、アイウエオ順に並んでいたのですね、今気づきました。最後のライオンとヒョウのハーフ、レオポンは野生動物とはちょっと毛色が違いますが、全45種が登場します。

今日は根岸英一さん、鈴木章さんの2人の日本人のノーベル化学賞受賞に沸いておりますが、この本のホタルイカのお話の中には、オワンクラゲの発行物質で2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩先生も登場。当時はまだ名古屋大学にいらしたようで、ホタルイカのナゾに挑む...とありました。意外なところに登場でびっくり。

オシドリのお話は、上野の不忍池が舞台。オシドリ天国として登場します。現在はおそらくほとんどいないのではないでしょうか?いったいみんなどこに行ってしまったのでしょう。

この後絶滅してしまったトキ・カワウソは特別としても、読んでいても「古いな~」と感じる状況がほとんどなので、今や歴史的記録になってしまいました。

この当時でさえ「絶滅の危機」「開発に脅かされている」という終始のフレーズが何度もでてきます。45年経ってもその危機的状況から脱した動物はあったのでしょうか。繁栄しているのは、いまや鎌倉あたりでも大繁殖のタイワンリス(この本では伊豆大島が舞台)ぐらいでは?日本固有の動物は、どんどん厳しい状況に追い込まれていることをあらためて実感しました。

今年は生物多様性年だそうですが、極端な話、多様性に欠けてきた原因を作ってきたのは人間で、人間がこんなに増えすぎてしまったのが一番の原因。多様性のある世界が大切なのはわかりますが、人間がこのペースで活動を続ける限りは、多くの生物の運命を脅かし続けることになります。

もうこの流れは止められないのでは...。本当になんとか歯止めをかけることができるのか?コレに関しては、どうも私は悲観的であります。

コメントする